카카오의 엔터업계 확장은 그 자체로 최고의 화두였다. 2021년 3월 출범 이후 독보적인 밸류체인 완성을 위해 자회사와 멜론까지 먹어버린 슈퍼 공룡은 단숨에 CJ와 하이브를 위협하는 존재가 됐고, IP(지식재산) 제작은 물론 유통, 연결, 투자까지 직접 총괄하는 통합 행보로 업계에 긴장감을 더욱 높여가고 있는 중이다.

말 그대로 현재의 카카오는 공룡이라는 수식어가 딱 맞는다. 총 계열사가 138개에서 194개로 늘어났고, 주요 관련주 시총만 10조원에 이를 정도다. 일부 계열사의 해당 업계 점유율이 사실상의 독점이어서 시장 잠식 우려를 불러일으켰고, 문어발식 확장은 즉각 비판적인 시각을 양산했다. 하지만 곳곳에 숨어있는 리스크와 예측불가능한 이슈들이 산재해 있다. 카카오 스스로도 해결해야 할 문제도 없지 않다는 지적도 나오고 있다. 카카오가 '엔터계 공룡'으로서 확실히 자리를 잡기 위해서는 좀더 철저한 준비와 적절한 판단이 필요해 보인다.

◆ IP 밸류체인 가시적인 성과.. K콘텐츠 활약의 토대

카카오가 최근까지 좋은 성과를 냈던 콘텐츠는 바로 IP 밸류체인이었다. 웹툰, 웹소설을 기반으로 한 히트 원작들이 꾸준히 나오면서 드라마화가 되고 드라마 역시 높은 화제성으로 이어지는 흐름이 좋은 평가를 받았다. '이태원 클라쓰'에 이어 '경이로운 소문' '사내맞선' 등 젊은 세대들의 감성을 건드리는 탄탄한 작품성의 원작들이 대표적인 예였다. K콘텐츠가 전 세계적인 인기를 얻고 있는 가운데 이러한 IP를 많이 확보하고 있는 것만으로도 K콘텐츠 양산의 출발점이 될수 있다는 점은 아주 의미 있는 포인트다.

올해도 카카오는 이연희 이진욱 주연 카카오TV 오리지널 '결혼백서'를 미드폼 형식으로 제작하며 호평을 받았다. 30분으로 완성한 구성에 속도감 있는 전개, 군더더기 없는 설정 등이 뒷받침되면서 작품성은 물론 콘텐츠 콘셉트로서도 좋은 반응을 얻고 있다. 이외에도 카카오TV는 '도시남녀의 사랑법' '이 구역의 미친X' '며느라기' 등 여러 작품들을 선보이고 '미드폼 드라마'라는 새로운 드라마 문법을 확립시키겠다는 전략을 내세우고 있다.

예능과 영화까지도 침투한 카카오다.

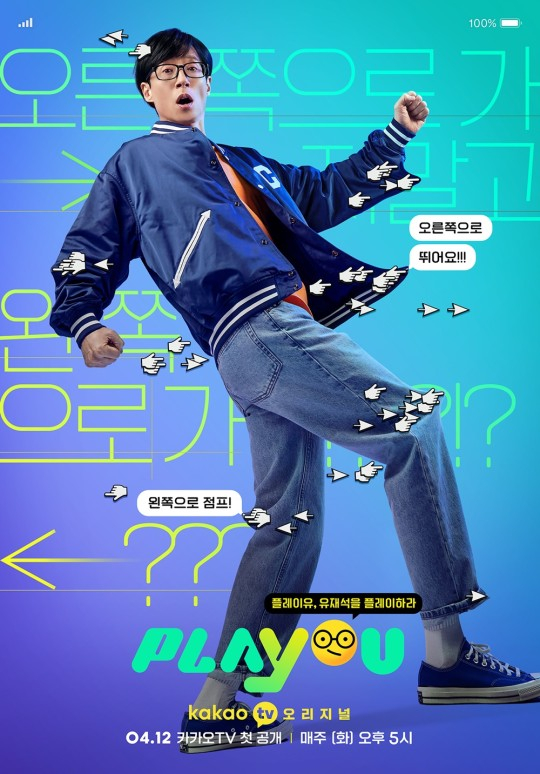

국민 MC 유재석이 진행하는 '플레이유'는 리얼타임 소통형 예능으로서 자리를 잡아가고 있는 중이다. 유재석이 매주 실시간 라이브에 등장, 미션을 수행하는 과정을 가감없이 공개하는 신개념 인터랙티브 예능 콘셉트다. 여기에 이별 위기를 겪고 있는 커플이 참여하는 '체인지 데이즈'는 시즌2를 론칭하며 인기를 입증했고, 글로벌 누적 50억뷰를 찍은 인기 웹툰을 원작으로 한 연애 심리 서바이벌 '좋아하면 울리는' 제작도 공개하는 등 꾸준히 새 예능 콘텐츠 발굴에도 박차를 가하고 있다.

여기에 할리우드 스튜디오 시스템을 도입한 구조로 세팅한 카카오엔터테인먼트는 기존의 웹툰 웹소설, 음원 유통, 매니지먼트에 그치지 않고 제75회 칸영화제 남우주연상(송강호)을 배출한 영화 '브로커'의 제작사 영화사집과 배우 이정재의 감독 데뷔작 '헌트'의 사나이픽쳐스마저 품었다.

◆ 곳곳에 산재한 '리스크'

엔터 업계에 전방위적으로 침투되고 있는 카카오의 시장 지배력을 향한 우려도 적지는 않다. 커진 몸집에 따르는 내부적인 리스크야 감내해야 할 몫이라고 치더라도 최근까지 카카오가 마주했던 일부 이슈는 쉽게 간과하기는 어려운 부분이라는 점에서 향후 행보에도 관심을 더하게 하고 있었다.

얼마 전까지만 해도 엔터 업계 최고의 이슈였던 SM 지분매각 협상이 잠잠해진 이유는 무엇이었는지에 대한 설왕설래는 보이지 않게 이어지고 있는 중이다.

결과적으로 카카오에게는 결론이 나지 않을수록 호재라고 볼수 없다. 앞서 CJ가 지분인수를 추진했다 결렬된 가운데 기회를 잡은 카카오였음에도 합의점 도달을 못하고 있는 상태이고 SM의 일감 몰아주기 논란이 엉뚱하게 튀어나온데다 이수만 창업자의 경영참여 보장 조건 후문, SM 소액주주 반발 등 복잡한 이해관계 등이 얽혀 있는 모양새라는 점도 해법을 찾는데 어려움을 겪고 있다는 분석이다.

해외발 악재도 잠재적인 악재일 수 있다. 인플레이션과 금리 인상에 대한 우려로 뉴욕 주가가 폭락하면서 이 여파로 카카오 카카오뱅크 카카오페이의 시총이 단숨에 약 50조원 가량이 증발해버리기도 했다. 심지어 단발성 악재가 아니라는 시선이 주를 이루고 있다. 물론 이 이슈를 두고 K콘텐츠를 향한 긍정적인 시각 속에 오히려 장기적으로 호재가 될 가능성도 있다는 평가도 나오고 있다.

윤상근 기자 sgyoon@mt.co.kr

<저작권자 © 스타뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>

![10기 정숙, 짝퉁 경매 논란 입 열었다 "간직한다면서 사기죄 신고"[전문]](https://thumb.mtstarnews.com/cdn-cgi/image/f=jpeg,w=72,h=48,fit=cover,g=face/21/2025/07/2025071711530434388_1.jpg)

![김수현, 비가 와도 굳건히..스타랭킹 男배우 '1위'[스타랭킹]](https://thumb.mtstarnews.com/cdn-cgi/image/f=jpeg,w=72,h=48,fit=cover,g=face/21/2025/07/2025071715584571688_1.jpg)

!['둘째 임신' 이시영, 뉴욕서 아들과..볼록 나온 D라인 '포착' [스타이슈]](https://thumb.mtstarnews.com/cdn-cgi/image/f=jpeg,w=100,h=100,fit=cover,g=face/21/2025/07/2025071717531477590_1.jpg)