LCC의 '혁신적인' 비즈니스 모델 가운데 항공권 직접판매가 있다.

이 방식은 모두 저비용으로 귀결된다. 저비용은 다시 저운임으로 이어진다. 즉 항공사 운영방식 모두를 저비용 구조로 바꿔 파격적인 저운임을 만들어내는 방식이다. 해외 오리지널 LCC들의 운임수준은 가히 가격파괴 수준이다.

하지만 K-LCC들의 상시운임은 결코 이에 미치지 못한다. 왜일까? 같은 LCC인데 무슨 사정과 어떤 이유가 있어서 해외 LCC들 수준의 저운임을 실현해내지 못하는 걸까?

전 세계 오리지널 LCC든 K-LCC든 좌석 판매는 대부분 인터넷을 이용한 예약과 발권을 함으로써 마케팅 비용을 줄이는데 진심이다. 항공권 판매를 자사의 콜센터(전화예약)와 인터넷 직접예약에 중점을 둠으로써 여행사나 대리점 판매에 기인한 판매수수료(매출의 5~9%)를 절약한다.

기존항공사들이 여행사나 대리점 판매에 중점을 두었다면 LCC들은 콜센터와 인터넷 예약에 집중하는 방식이다. 수년 전부터 기존항공사들조차 직접판매 비중을 높이고 있는 추세이기는 하지만 LCC들은 더 나아가 콜센터 비중마저 줄이고 인터넷 예약 비중을 획기적으로 높이고 있다. 이 같은 항공권의 유통채널 최소화는 항공사 홈페이지 등을 활용한 직접판매에 사활을 걸고 있다.

기존항공사의 경우 인터넷 외에 여행사를 통한 대행예약도 가능하고 결제기한도 넉넉한 편이지만 LCC들은 인터넷 예약과 동시에 결제까지 이루어지는 시스템이다. 이는 철도나 고속버스 등에서 사용하는 결제시스템인데 일단 요금을 받고 표를 주는 방식이므로 결제를 하지 않아서 생기는 공석을 최대한 줄일 수 있다.

또 여행사를 통해 예약을 하지 않고 항공사가 직접 표를 파는 구조이므로 여행사로 들어가는 수수료를 줄이고, 콜센터의 인원을 줄일 수 있다. LCC는 빨리 예약할수록 가격이 싼데 이는 최대한 현금을 미리 확보함과 동시에 좌석을 채우기 위한 마케팅 수단이다. 전 세계 LCC의 원조 사우스웨스트항공의 직접판매 비중은 90%에 육박하고, 유럽의 대표적인 LCC 라이언에어는 아예 판매대리점을 두지 않고 100% 직접 판매한다.

우리나라에서는 LCC 도입 초기였던 2006년 초 제주항공이 거의 맹목적인 수준의 벤치마킹 대상으로 삼았던 사우스웨스트항공을 베껴 항공권을 직접 판매하는 방식을 도입하려 했다. 홈페이지를 통한 직접판매를 우선으로 하면서, 다만 인터넷을 다루지 못하는 고령인구가 훨씬 많았던 당시 시대상황 탓에 꽤 순수한 취지에서 서너 명의 직원에게 전화예약을 받게 했다. 홈페이지를 통한 직접판매를 우선으로 하면서도 LCC에 어울리지 않는 전화예약을 추가한 것은 서비스 마인드였다.

예약이 개시된 날, 홈페이지는 한가했고 예약전화는 폭주했다. 서너 명이 전화를 받는 예약전화에 수천 명이 동시접속 했으니 예약에 성공한 사람을 찾아보기 힘들 지경이었다. 예약전화는 연일 불통이었지만 고객들은 홈페이지 접속은 뒤로 하고 오로지 예약전화를 받지 않는 제주항공을 맹비난했다. 언론에서도 예약 불통사태를 빚은 제주항공에 대해 사전준비가 미흡하다는 부정적인 기사를 쏟아냈다.

제주항공은 결국 콜센터 대행사와 부랴부랴 계약을 맺고 전화를 받는 직원수를 10배 이상 늘렸다. LCC의 '혁신적인 방법'이자 대표적인 비즈니스 모델인 항공권 직접판매 방식을 고객불만에 손을 들었다. 다만 홈페이지를 통한 직접판매를 강제로라도 유도하기 위해 콜센터 직원수를 충분히 유지하는 것에는 늘 부정적인 태도로 일관했다. 이 같은 제주항공의 설립 초 콜센터 소동을 지켜본 후발주자들은 이를 반면교사 삼아 다른 방식을 취했다.

진에어는 모회사인 대한항공의 기존 설비와 영업환경을 최대한 활용하는 방식으로 모객을 했다. 즉 대한항공이 모객을 하고 진에어는 운송을 해주는 방식으로 초기 혼란에서 많이 비껴갈 수 있었다. 또 이스타항공은 콜센터를 외부대행사를 활용하는 게 아닌 아예 직접운영을 하는 LCC답지 않은 고비용 구조를 도입하면서 이를 홍보수단으로 활용할 정도였다.

이는 저비용을 포기하고 고비용으로 옮겨가는 계기가 되었고, K-LCC업계는 전 세계에서 통용되는 LCC 비즈니스 모델보다는 비용을 들여서라도 고객불만에 대처하는 단초가 되고 말았다. 이후에도 LCC 비즈니스 모델과 고객불만 사이의 힘겨루기에서 번번히 패했고, 이로 말미암아 상대적으로 비용 투입이 늘어난 K-LCC들은 운임을 찔끔찔끔 올리더니 운임 수준이 전 세계 LCC 가운데 가장 높은 이유 중 하나가 되었다.

사실 LCC 비즈니스 모델은 FSC 방식의 기존항공사와 비교하면 고객은 많은 면에서 불편할 수밖에 없다. 그 대신 가격이 파격적으로 낮아 불편을 감수할 따름이다. K-LCC들은 도입 초기 고객불만을 설득시키지 못하고 고객의 뜻을 받아주었고, 결국 오늘날 고객의 손해가 된 역설이 발생하고 말았다.

저비용을 위한 LCC 비즈니스 모델의 최종 목적지인 저운임이 흔들리자 K-LCC 업계는 이를 극복하기 위해 특가항공권을 내세웠다. 특가 경쟁은 코로나19 직전이 가장 극심했다. K-LCC 간 경쟁이 치열해지면서 국내선 운임이 평균 6000원을 웃도는 최저가 항공권을 내놓으며 앞다퉈 파격적인 항공권을 선보였다. 이는 저가 항공권 판매로 인한 수익성 타격보다 업의 본질을 알리는 홍보효과의 극대화, 잠재고객 확보 등 얻을 수 있는 효과가 더 클 것이라는 판단에 따른 것이었다.

이를 뒤집어 보면, K-LCC들이 도입 초기에 고객들의 일시적인 불만을 충분히 설명하고 교육하고 설득해서 저비용의 비즈니스 모델을 고수했더라면 미끼상품처럼 특정기간에만 특가를 만나는 게 아닌 365일 전 노선에서 24시간 상시 저운임이 실현되지 않았을까 하는 아쉬움이 크다.

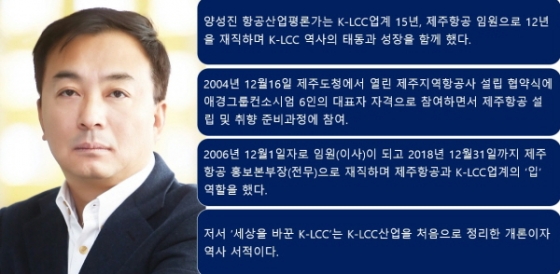

-양성진 항공산업 평론가

<저작권자 © 스타뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>