[PAS 청년 해외봉사단 19기 하계 봉사활동 보고서]

태평양아시아협회가 제19기 하계 월드프렌즈 PAS 청년봉사단원 252명을 6월 27일부터 8월 2일까지 라오스, 몽골, 베트남 등 아시아 9개국 12개 지역에 파견했다. 스타뉴스는 하계방학기간을 활용하여 문화교류의 일선에 나선 대학생 봉사단원들의 현장 체험을 그들의 생생한 육성으로 소개한다.

몽골의 ‘залуус (잘로스 : 젊음 youth)’ 팀 (단장 김만기 남서울대) 23명은 지난 13일부터 8월 2일까지 몽골 울란바토르 후레대학교 및 지역사회에서 교육 봉사와 문화역사교류활동을 하고 있다.

“쌔앵배노! (안녕하세요)”

후레대학교 한 강의실에서 한국어 교육이 진행됐다. 수업 진행은 후레대학교 한국어과 학생들이 도움을 주었다. 낯선 사람들과 낯선 언어로 배우는 첫 수업이었지만 몽골 학생들은 눈을 반짝이며 수업에 열중했다. 한국어를 곧잘 하는 학생도 있었지만 처음 배우는 학생들이 대다수였다.

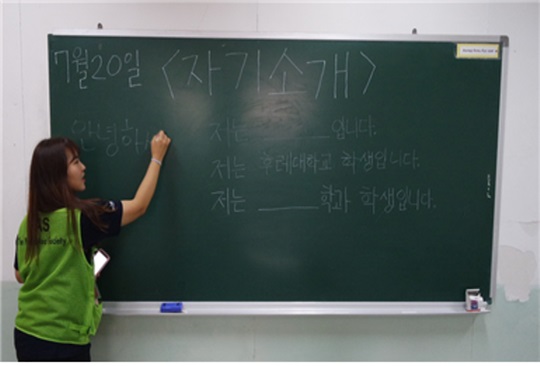

1교시 수업의 주제는 ‘자기소개’ 였다. 주 수업 담당을 맡은 김지수 단원(경남대학교 가정교육과)과 후레대학교 한국어과 학생 ‘하나’, ‘아농’이 함께 수업을 진행했다. 인사를 시작으로 학교, 반, 나이, 생일, 가족, 가장 자신 있는 신체부위, 기분을 한국어로 말하며 자기소개 하는 법을 전했다. 수업은 긴장된 분위기로 시작되었다. 그러나 몇 분 지나지 않아 학생들은 서로 적극적으로 발표하며 수업에 참여했다. 뒷자리에 앉은 한 남학생이 제일 먼저 손을 들어 발표를 했다. “앙녕하쎄요. 져느은 바트-입니다. 져느은 후뤠대하꾜 하쌔입니다. 져느은 비반입니다. 저는 열여더럴쌀 입니다.” 발표가 끝난 후 연필, 형광펜, 카라멜 사탕, 복주머니 등을 선물로 주었다. 바트도 뜻밖의 선물에 즐거워했다.

대체로 몽골 학생들은 우리말 발음을 잘 하는 편이었지만, ㄴ,ㅇ발음을 제일 어려워했다. ㄹ 발음을 할 때는 혀를 많이 굴려서 말하는 편이다. 몽골어 발음의 영향이 컸다. ‘열여덟’을 말할 때도 ‘여얼얼얼 여더러러럴’이라고 하는 식이다. 하나하나씩 끊어서 발음을 하면 정확했지만 이어서 하면 다시 '몽국어'(우린 '콩글리시'처럼 몽골식 한국어를 몽국어로 지칭했다)로 돌아갔다. 제일 헷갈려 하는 발음은 ㄴ과 ㅇ 발음이었다. ㄴ 발음을 계속 ㅇ으로 말했다. 계속 “앙녕하쎄요” 라고 했다. 하지만 차이를 명확히 알려주고 앞에 나와서 연습을 시키고 나니 다들 발음교정에 성공할 수 있었다. 수업 종료후엔 “안녕하세요” 라는 정확한 발음으로 인사를 나눌 수 있었다.

몽골 학생들은 한국어를 배우려는 의지가 대단했다. 비록 한글을 쓸 줄 몰랐지만 우리가 하는 말은 잘 따라했다. 한글을 적어주면 따라 썼다. 우리가 외국어를 배울 때 발음하기 어려우면 들리는 대로 우리말로 적듯이 몽골 학생들 또한 그랬다. 계속 따라 쓰고 따라 읽었다. ‘나는 ○○○입니다.’ ‘나는 후레대학교 학생입니다.’ ‘나는 ○반입니다.’ 이 세 문장을 반복해서 말하는 연습을 했다. 서로 서로 일어나서 발표하려고 하는 모습이 열의로 가득 찼다.

후레대학교 신입생들 중에는 한국어를 어느 정도 하는 학생들이 있었다. 그 들 중 한명인 먁말 엘디니는 우리나라의 K-POP과 예능에 관심이 많았다. 그녀는 소녀시대와 예능 ‘런닝맨’ 을 좋아한다고 했다. 연예인에 관심 많은 우리나라 학생들과 다르지 않았다. 그녀는 한국어를 배우는 이유 중에 하나가 한류 문화 때문이라고 했다. 같이 얘기를 나누면서 한류의 영향이 정말 크다는 것을 다시 한 번 느끼게 되었다. 한류 덕분에 한국어를 배우는 외국 학생들이 점점 늘어나고 있는 것을 직접 보니 한국인으로서 뿌듯했다.

또 다른 몽골 친구들에게 한국어를 배우려는 이유를 물어봤다. 한류의 영향도 있었지만 한국에 대한 동경 역시 갖고 있었다. 한국을 방문해 보고 싶은 열망도 강했다. 한국을 방문하지 않더라도 한국어를 배우고 싶고 한국에 대해 관심이 많다고 하는 학생들이 대부분이다. 우리나라가 예전에 미국을 동경하고 미국에 가고 싶었던 것과 같은 마음으로 이해됐다. 그들을 보며 은근 한국인이라는 것에 자부심을 느꼈다. 또한 우리나라에 대한 인식을 더욱 더 좋게 만들어주고 싶었다. 모두들 같은 기분인지 한국어를 가르쳐주는 것에 열과 성을 다했다.

수업을 끝내고 나서 우리팀 단원들, 몽골 후레대 한국어과 현지교수 ‘Batnasan Nandintuya’, 몇몇 교수님들, 한국어과 학생들과 교육에 대한 평가 회의를 가졌다.

몽골 학생들에게 짧은 시간 내에 더 많은 걸 알려주고 싶었던 우리의 마음이 너무 컸던 것일까. 소통이 잘 안 되는 것도 어려움이 있었지만 수업의 난이도가 조금 높았나보다. 수업에 참관 했던 교수님들도 몽골 학생들이 아는 한국어 수준에 비해 난이도가 높다고 말씀해주셨다.

어떤 점이 그랬을까 생각해보니 한글을 쓸 줄 모르는데 말로 배웠던 문장을 쓰라고 했던 수업 방법이 무리였다. 수업 때 한 글자씩 쓰는 모습을 생각해보니 알고 쓰는 것이 아니라 글자를 보고 따라 그리고 있었던 걸 잊고 있었다. 자음, 모음을 가르쳐 주지 않아서 어떤 것을 먼저 적어야 하는지도 몰랐다. ‘가’라는 단어를 쓸 때에도 ‘ㅏ’먼저 쓴 후에 ‘ㄱ’을 적었다. 한국어를 쓰는 것은 학생들이 따라가는 데 무리였던 것이다. 다음 수업 시간부터는 난이도를 낮춰 수업을 진행하기로 했다.

처음 하는 교육이었는데 다들 재밌게 따라와 주었다. 앞으로 남은 수업도 더 즐겁게 잘 해 나갈 수 있다는 자신감들이 생겼다. 더 열심히 하는 단원들의 모습을 보길 기대해본다.

<저작권자 © 스타뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>