요즘 대세는 배틀로얄 게임이다. 이제는 이름만 대도 모두가 아는 '배틀그라운드'와 '포트나이트’ 외에도 저마다 개성을 살린 배틀로얄 게임이 자주 출시된다. 얼마 전에는 유명 FPS 프랜차이즈인 ‘콜 오브 듀티’에 배틀로얄 모드인 ‘블랙아웃’까지 추가됐다.

배틀로얄 장르는 사실 생존이 중심이 되는 서바이벌 게임의 영향을 받았다. 이런 류의 게임은 '아르마 2(ARMA 2)'의 모드 ‘데이즈(DayZ)'와' '하이지(H1Z1)', '러스트(RUST)' 가 유명하다. 지금의 '배틀그라운드'나 '포트나이트'가 영향을 받은 게임이기도 하다.

이런 게임의 특징은 호흡이 길다는 점이다. 시간이 되면 점점 조여오는 자기장이 없으며, 아이템의 파밍도 쉽지 않다. 멀티플레이의 경우 목적이 '생존'인 만큼 플레이어가 서로 협력해서 플레이하는 '티밍'도 가능하며, 팀킬의 위험성도 있다.

배틀로얄 장르가 풍년을 이루는 가운데, 얼마 전 얼리억세스를 시작한 ‘스컴(SCUM)’은 개중 독특한 테마를 채택한 작품이다. 바로 죄수들의 생존기를 테마로 삼은 것이다. 잘 없는 테마였던 만큼 많은 유저들이 기대한 바 있다.

디테일 혹은 사족

‘스컴’ 시스템은 시작부터 기대 이상으로 리얼하다. 우선 게임 초반 캐릭터 생성부터 다양한 부분을 세밀하게 나눴다. 물론 많은 온라인 게임들에서도 캐릭터를 꾸미는 커스터마이징에 힘을 준 경우가 많지만, ‘스컴’의 경우는 약간 다르다.

'눈의 크기', '코의 높이', '머리카락의 색깔' 이런 요소들이 아닌 '나이에 따른 능력치의 변화', '체형에 맞는 능력치 포인트 분배'라는 점에서 차이가 있다.

현실에서도 '타고났다'라는 말을 하는 것처럼, 캐릭터가 시작부터 타고나는 능력을 선택해야 한다. 캐릭터의 '체질'까지 조절할 수 있는 것이 특징이라면 특징이지만, 시작부터 피곤한 느낌이 든다. 그래도 혈액형이나 신발 사이즈는 없어서 다행이다.

우선 게임의 인터페이스는 현재 인기 게임들과 비슷하다. 하지만 결정적으로 다른 점이 있다면 호흡이 빠른 타 게임들과 달리, 플레이 시간을 극단적으로 늘리는 아이템 획득 주기다.

단순히 총 줍고, 약 줍고, 차 타고 이동하는 기존의 방식과는 다르다. 가방 하나를 만드는데도 많은 아이템이 필요한 게임이다. 목적이 '킬'이 아니라 '생존'이라는 걸 항상 명심하면서 플레이해야 한다.

'뭔가를 주워서' 쓸 생각보다는 '뭔가를 만들어서' 사용하는 편이 더 빠르다. 우선 주변의 돌이나 나무를 줍고, 제작부터 하는 게 좋다. 어차피 게임의 호흡은 길고, 다가오는 자기장도 없다. 천천히 생각하며 파밍을 해나가면 된다.

‘스컴’은 먼저 언급한 것처럼 '쓸데없는 것에 공들인' 게임이다. 이런 요소들을 게임 곳곳에 도입했는데, 과연 '생존이란 많은 조건을 충족시켜야 한다'라는 진지한 의미에서 도입한 것인지, 아니면 그냥 재미를 위해서 도입한 것인지 의문이 든다.

물론 현실적으로 구현하려고 노력한 것은 인정한다. 하지만 이런 요소들이 과연 게임에 꼭 필요한지, 혹은 결정적인 요소가 되는지는 생각해 봐야 할 것 같다. 개인적으로는 '피곤함'만 더 할 뿐이었다.

머리에 남는 건 신진대사 경영

‘스컴’의 핵심 콘텐츠는 전투가 아닌 듯하다. 바꿔 말하면, 시스템을 만드는 데 심혈을 기울이느라 정작 핵심이 되어야 할 전투에 힘이 빠졌다는 이야기다. '신진대사 시뮬레이터'라고 봐도 될 정도다. 물론 생존에는 많은 요소가 연결되어 있고, 신경 써야 할 것도 많지만, 게임에까지 너무 세세하게 나눴다는 점은 '즐기기 위한' 유저들에게 피곤함으로 다가갈 수 있다.

단순히 '음식, 약, 붕대 - 체력'으로 연결되는 것이 아니다. '먹었으면 피가 차야지'라고 생각하는 유저들에겐 굉장히 거슬리고 복잡한 요소로 느껴진다. 무게가 무거우면 물에 뜨지 않는다거나, 부러지거나 상처입은 부위를 계속 놔두면 체력이 깎이는 등 다양한 것들이 유기적으로 연결되어 있다.

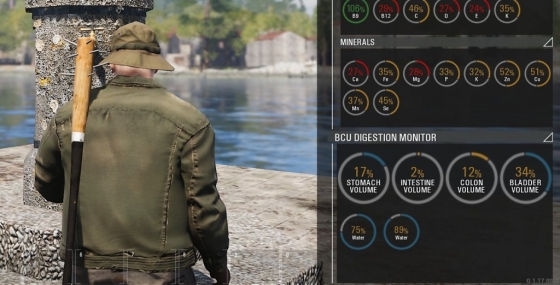

차라리 '비타민, 미네랄, 배변 욕구' 정도로 크게 분류했다면 어느 정도는 이해하겠지만, '비타민 A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K와 칼슘, 철분, 마그네슘, 아연 등' 이렇게 단어를 보는 것 만으로도 피곤한 요소들을 게임에 집어 넣은 의도를 이해하기가 어렵다.

먹고 끝나는 것도 아니다. 소화가 다된 찌꺼기들을 제때 배출해 줘야 한다. 이렇게 직접적으로 생리현상을 표현한 게임은 '포스탈 2' 이후로 아주 오랜만이다. 상쾌한 시스템은 아니지만 나름 ‘신선하다’ 정도로 평가할 수 있겠다.

배틀로얄에 익숙한 유저라면 '분명 뭐가 나와야 하는데 안 나오네' 라고 생각할 만큼 아이템을 파밍 하기 쉽지 않다. 그만큼 건물이 밀집한 마을 위주로 움직여야 하며, 보유한 아이템들을 조합하고 제작하는 것이 중요하다. 결국, 후반에는 '제작'과 '하우징'요소가 주된 콘텐츠가 될 것이지만, 아직 그 정도까지 완벽하게 갖춘 상황은 아니다.

제한시간이 어느 정도 정해져 있고, 서로 총질을 해서 살아남는 기존 게임들과 달리 현재 ‘스컴’은 꾸준히 맵을 돌아다니고, 제작하는 정도가 끝이다. 거점을 형성하거나, 규모 단위로 싸움을 하기에는 시간이 더 필요하다. 아직 얼리엑세스 기간인 만큼 완성도 높은 수준은 아니지만, 앞으로 성별선택, 탈 것, 제작 아이템, 도시 등이 추가 된다고 하니 기대는 된다.

선택과 집중이 필요하다

이런 방식의 게임에 익숙하지 않은 게이머에겐 단순히 '이봉주 온라인'이라 부르는 것처럼 달리고 구경하다 끝나는 게임이 된다. 그게 아니라면 열심히 제작한 아이템을 한 번에 날려버리는 허무함과 믿었던 동료에게 배신당하는 경험을 해야 한다.

하지만 지금의 배틀로얄에 익숙해진 게이머들이 과연 이토록 긴 게임을 받아들일 준비가 되어 있을까? 물론 위의 요소들은 서바이벌 장르의 특징이라고도 할 수 있다. 그리고 이런 재미를 즐기는 게이머들도 분명 많다.

벌써 ‘스컴’을 즐기는 팬층도 형성됐고, 이런 장르를 소비하는 시장도 분명히 있다. 하지만 최근에는 온갖 요소를 다 집어넣은 샐러드볼보다 핵심 재미에 집중한 게임을 선호하는 경향이 강하다. 앞서 이런 유형의 게임들이 어떻게 사라졌는지 케이스 스터디만 거쳐도 충분히 알 수 있는 사실이다. ‘스컴’ 개발진 측은 '야 우리 게임 죽이지? 생리현상은 물론이고 신진대사 시스템도 있어! 앞으로가 더 대박이야'라고 말하고 싶은 듯하지만, 앞에 언급했던 게임들이 이런 식으로 실컷 바람만 넣고 사라졌다.

앞으로 100m, 200m 달리기를 하던 유저들이 10km 20km 달리기의 재미를 알 수 있게 만들어야 하며, 몇 시간씩 어렵게 생존했는데 '에임핵' 한 방에 죽는 허무함을 미리 막아야 한다. 그리고 가장 중요한 것은 '막상 열어도 할 게 없네'를 경계해야 한다.

‘스컴’은 분명 신선한 게임이고, 이런 유형의 게임을 기다린 팬들도 많다. 제발 이번만큼은 얼리억세스가 실패가 아닌 '성공사례'로 남길 바란다.

<저작권자 © 스타뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>