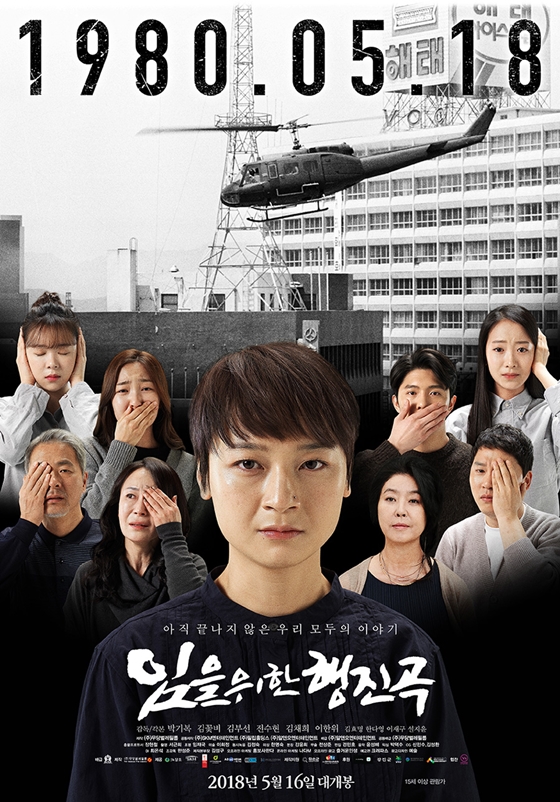

[리뷰] 임을 위한 행진곡

영화 '임을 위한 행진곡'(감독 박기복)은 역사가 되어버린 1980년 5월의 아픔을 치유하고자 한다. 모두가 보듬어 줘야 한다는 메시지를 담았다.

개그우먼 희수(김꽃비 분)는 부모님과 함께 상견례 자리에 나왔다. 그곳에서 느닷없이 나타난 명희(김부선 분)를 본 희수는 남자친구에게 모르는 사람이라고 했지만, 상견례 후에 자신을 낳아준 사람이라고 고백했다. 희수 남자친구 아버지는 희수를 낳아준 명희가 5·18 민주화운동의 피해자라는 사실에 피해자가 아니며, 되레 빨갱이라고 몰아간다. 결국 희수의 결혼은 어렵게 된다.

희수는 명희를 보면서 괴롭다. 5·18 민주화운동 당시 머리에 총상을 입고, 그 후유증으로 정신분열증에 시달리고 있는 명희를 마주하기 어렵다. 지나가는 사이렌 소리에 벌벌 떨면서 주저앉는 친엄마를 이해할 수가 없다. 희수는 우연히 명희가 1980년 5월을 기록한 일기장을 발견하게 되고, 그것을 통해 명희가 왜 괴로워 하는지 알게 된다.

1980년 5월. 여대생 명희(김채희 분)는 데모를 하던 중 경찰을 피해 자신의 작업실에 온 법대생 철수(전수현 분)를 만나게 됐다. 명희는 철수를 통해 민주화에 대한 신념을 듣게 되고, 그가 말하는 민주 신념이 무엇인지 호기심을 가지게 된다. 그리고 명희는 철수를 따라다니며 함께 군부독재 타도 시위에 함께 하게 된다. 함께 하는 시간만큼 두 사람은 가까워지지만, 곧 불행에 빠지고 만다. 철수는 계엄군에 의해 의문사를 당하고, 이를 밝혀달라는 시위에 나선 명희는 머리에 총상을 입게 된다.

37년이 지난 뒤. 명희는 과거 총상으로 인해 기억이 1980년 5월에 머물러 있다. 사랑하는 사람과 함께 해 행복했지만, 사랑하는 사람을 잃어야 했던 그 시절에서 벗어나지 못하는 명희의 모습은 그 시절을 역사의 한 획을 그었던 민중들은 여전히 아픔을 안고 살아가고 있음을 보여준다. 희수는 이런 명희를 보며 이해하고, 그 상처를 보듬어 나가려 마음 먹는다. 그러나 명희는 이런 희수를 뒤로 남긴 채 누구도 예상하지 못한 결심을 하게 된다.

'임을 위한 행진곡'은 5·18 광주민주화 운동, 1989년 발생했던 이철규 변사사건이라는 두 시간과 공간을 결합했다. 민주주의를 위한 투쟁, 국가폭력의 범죄는 시효가 없다는 점을 보여주려 했다.

기존 5·18 민주화운동을 소재로 한 영화들과는 다르다는 게 이 영화의 관전 포인트다. 역사적 사실, 감추려 하는 진실을 알리려 하는 의도도 가득 넘친다. 영화를 통해 생각하게 되는 점은 단 하나. 그 시절 상처 입고, 현재를 살고 있는 사람들을 보듬어 줘야 한다는 것이다. 미치지 않고서 살아올 수 없던 삶의 흔적들, 내가 아니라 지켜야 할 누군가를 위해 희생을 해야 했던 사람들. 그들을 위한 영화라고 할 수 있다.

영화 속 다뤄진 여러 상황들은 배우들의 연기에도 고스란히 남겨져 있다. 정신분열증으로 딸의 원망을 받고 사는 명희 역의 김부선은 힘겹게 살아온 한 여인의 삶을 아프게 그려냈다. 웃고 울고, 미쳤다가 제정신을 차리는 일련의 상황들을 가슴 찡하게 표현해 냈다. 명희의 과거를 맡은 김채희는 김부선과는 달리 발랄한 여대생을 표현해 코 끝 찡하게 하는 반전의 시발점을 이뤄냈다.

이밖에 희수 역의 김꽃비는 밝은 모습 뒤에 깊은 상처를 안고 사는 개그우먼, 또 다른 5·18의 피해자로 분해 함께 위로하고 치유 받아야 할 사람을 대변했다.

'임을 위한 행진곡'은 누군가를 위한 행진곡이 아닌, 우리가 함께 더 나은 길을 가기 위해 잊지 말아야 할 아픔을 치유해 가자는 이야기였다.

5월 16일 개봉. 15세 이상 관람가.

<저작권자 © 스타뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>