|

그 누가 뭐래도 ‘마초’라고 하면 언제나 자동적으로 떠오르는 이미지는 바로 찰스 브론슨의 얼굴이다. 한때 국내에서도 ‘맨담’이라는 남성화장품 광고를 할 정도로 큰 인기를 누렸던 아저씨다. 찌부러진 얼굴에다 콧수염도 쾌 비슷했던 코미디언 남보원 또한 무던히도 그의 흉내를 내고 다녔다. 아마 국내에서 코미디 배우가 아님에도 가장 인기 있었던 ‘못 생긴’ 최초의 스타였을 것이다.

아마도 ‘폭탄 맞은 얼굴’의 대명사가 그였을 게다. 심지어 이 말은 본인 입으로 내뱉은 말이기도 하다. '발지 대전투'(1965), '원스 어폰 어 타임 인 더 웨스트'(1968), '황야의 7인'(1970) 같은 전성기 시절의 전쟁/서부영화뿐만 아니라 흉악범들에게 아내와 딸을 잃은 뒤 법에 기대지 않고 자신의 총으로 복수에 나서는 '데스 위시'(1977) 시리즈에 이르기까지 세대를 거쳐 액션영화 장르 안에서 만큼은 큰 사랑을 받았다.

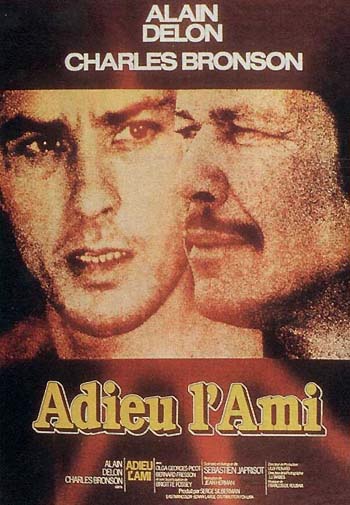

못 생겼다, 못 생겼다 하지만 '아듀 라미'(1968)같은 영화에서는 알랭 들롱과 투톱 주인공으로 등장해 전혀 밀리지 않았으니 ‘마초’의 카리스마란 단지 외모로 결정되는 게 아니란 것을 증명해준 사나이이기도 하다.

찰스 브론슨은 가족사만 들여다봐도 그 고단하고 잔뜩 지뿌린 표정의 근원을 짐작할 수 있다. 한 리투아니아 이주민 집안의 탄광촌 가정에서 15형제 중 11번째 자식으로 태어난 그는 아버지가 10살 때 세상을 떠서 그 역시도 탄광부로 일했다. 폭행죄 등으로 경찰서를 들락거린 것도 부지기수였고 2차 세계대전 때는 미공군으로 참전하기도 했다.

배우가 되고자 했던 것도 단지 돈을 많이 벌 수 있다는 이유 때문이었다. 거리에서 크리스마스 카드와 장난감을 팔면서 연기를 배우던 그는 서른 살이 돼서야 정식 배우 활동을 시작할 수 있었으니 그 끈기는 정말 대단했다. 그의 원래 이름은 찰스 부친스키였지만 어딘지 소련 냄새가 물씬 나는 그 이름을 냉전시대의 한복판에서 그대로 사용할 수는 없었기에 현재의 이름이 됐다.

첫 번째 출세작은 바로 셀지오 레오네 감독의 마카로니 웨스턴 걸작 '원스 어폰 어 타임 인 더 웨스트'다. 형의 복수를 위해 한 마을로 오게 되고 그때마다 무표정한 얼굴로 하모니카를 꺼내 무는 그 모습은 이후 수많은 누아르 영화들에게 큰 영감을 줬다. 복수심에 불타는 인간들은 철천지 원수를 눈앞에 두고 하나같이 덤벙대는 법인데, 예의 그 사나운 얼굴에 미소를 머금고 느긋하게 복수에 나서는 그 모습은 정말이지 ‘핸섬’했다.

시대를 건너 또 하나 기억하고 싶은 그의 얼굴은 바로 ‘마초’감독 월터 힐의 '투쟁의 그늘'(1975)이다. 54세 때 출연작으로 그의 트레이드마크인 콧수염이 없어 아쉽긴 하지만 특유의 허무주의적 색채를 물씬 느낄 수 있는 작품이다. 의지할 집도 가족도 없는 고독 속에서 만사 고단한 표정으로 생계를 위해 스트리트 파이터로 일하는 그는 밑바닥 인생의 전형이다.

이미 대표적인 메이저 배우가 돼 있었던 그가 마치 마초배우로서의 자기 인생을 정리하는 듯한 이 작품에서 콧수염 없이 등장한 모습은 꽤나 신선하다(물론 이후 작품에서 그의 콧수염은 여전하다). 바로 '원스 어폰 어 타임 인 더 웨스트'와 '투쟁의 그늘'은 그의 콧수염을 볼 수 없는 대표적인 두 영화다.

과연 마초인 그에게 콧수염이 있고 없고는 어떤 차이였을까. ‘생얼’ 찰스 브론슨을 보면서 그 해답 없는 질문을 곰곰이 생각해보게 됐다.

<주성철 씨네21 기자>

트위터

트위터

페이스북

페이스북

라인

라인

웨이보

웨이보