|

| 넥센 염경엽 감독과 선수단. |

"야, 괜찮아. 더 잘해야 돼. 더 잘할 수 있어"

넥센이 시즌 초반 고비를 무사히 넘겼다.

넥센은 11일 오전 현재, 17승1무13패를 기록하며 리그 4위에 올라 있다. 승패 마진은 +4. 리그 선두 두산과의 승차는 3경기. 2위 NC와 3위 SK와의 승차는 각각 1.5경기와 0.5경기에 불과하다.

2016 시즌 페넌트레이스 일정도 어느덧 5분의 1이 지나갔다. 넥센은 최근 3년 연속 포스트시즌에 진출하며 리그 강팀으로 군림했다. 정확히 염경엽 감독이 사령탑으로 부임한 2013년부터 그 궤를 같이 한다. 박병호와 강정호, 서건창 등. 각 포지션에서 '탑(TOP)'이 된 선수들이 줄줄이 나왔다.

하지만 올해 시작은 달랐다. 이미 2년 전 강정호가 메이저리그로 진출했다. 지난해에는 박병호, 밴헤켄, 유한준, 손승락이 차례로 팀을 떠났다. 또 한현희와 조상우가 부상으로 전열에서 이탈했다. 사실상 한 팀이 통째로 빠져나간 것이나 다름없었다. 급기야 시즌 전 '꼴찌 후보'라는 평가까지 받았다. 하지만 막상 뚜껑을 열어 보니 그들의 '강팀 DNA'는 여전했다.

넥센 염경엽 감독은 11일 "진짜 선수들이 잘해주고 있다"며 "코칭스태프들이 열심히 해 준 것도 있고, 선수들이 팀 컬러를 만들어 나가고 있다. 기존 선수들이 과정을 거쳐 온 가운데, 어린 선수들까지 더 잘해주고 있다"고 칭찬했다.

기존 선수들이 빠져나간 자리에는 새로운 얼굴들이 자리했다. 가히 그들의 공백을 전혀 못 느낄 정도다. 김하성과 임병욱, 고종욱, 박정음, 신재영, 박주현 등이 그 주인공들이다. 이밖에 2군에서 기회를 엿보는 탄탄한 재목들이 많다. 지난해 마무리캠프부터 동고동락한 넥센 코칭스태프의 피나는 노력이 있었기에 가능한 일이었다.

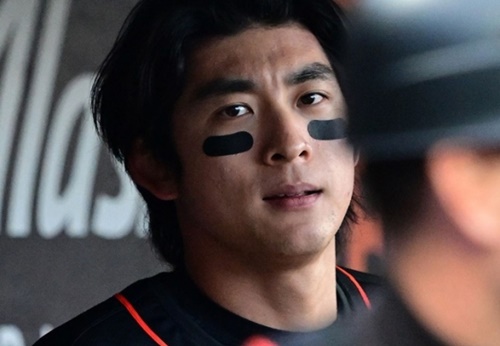

|

| 넥센 임병욱. /사진=넥센 히어로즈 제공 |

염 감독은 "3년 전 서건창은 어떤 두각도 나타내지 못했다. 또 김민성은 어떠했나. 서건창의 백업으로 시작했다. 이 선수들도 다 커오면서 과정이 있었다. 그러면서 성장을 해온 팀이다. 지금 (임)병욱이가 실책을 해도 고참들은 자기들도 다 겪어 왔기 때문에 이해를 한다"고 했다.

염 감독은 "실수를 해도 우리는 선배들이 다 괜찮다고 한다. 사실, 아무리 감독이 '괜찮다'고 해도 고참이 '야, 똑바로 안 해?'라고 한 마디를 하면…"이라면서 "물론 스태프들도 키워야 한다는 생각을 갖고 있다. 그러나 우리 팀은 고참들도 (임)병욱이를 키워야 한다고 생각한다. 이게 바로 팀 케미스트리(화합)이고, 우리 팀의 장점이다. 그렇게 4년 동안 왔다"고 밝혔다.

계속해서 염 감독은 "비록 동료지만 고참들이 후배들을 키우는 것. 이게 곧 팀 컬러이자 케미스트리다"고 한 뒤 "만약 임병욱이 1할 타율을 기록할 때 '너가 무슨 주전을 나가'라고 하기 보다는 '야, 괜찮아. 더 잘해야 돼. 더 잘할 수 있다'라고 말해준다면 라커룸에서 전혀 스트레스를 받지 않는 것이다. 또 그게 곧 선배들한테 감사한 것"이라고 역설했다.

염 감독은 "어느 누가 처음부터 다 잘하겠는가. 지난해 4월에 김하성도 1할대 타율을 기록했다. 고종욱은 내가 처음 봤을 때부터 22타수 연속 무안타였다"며 "감독이나 코치가 아무리 잘해주고 있어도, 고참들이 '야, 넌 감독 아들이냐'라고 말하는 경우가 있다. '염병욱', '염병욱'. 누군가 라커에서 그런다고 생각해보시라. 경기에 나가는 게 엄청난 부담이 될 것이다. 우리는 그런 사람이 없다. 이택근과 김민성이 챙겨주고, 서건창이 좋은 말 한 마디 해주고, 그렇게 한다. 투수들의 경우에도, 야수가 실책을 할 때 '어차피 우리 팀은 그렇게 가야 한다'고 생각한다"고 이야기했다.

'이 모든 걸 염 감독이 만들었는가'라는 질문에 염 감독은 "내가 만든 건 아니고, 그렇게 되기를 바랐던 것이다. 팀 분위기가 그렇게 정착되기 바랐고, 그렇게 해왔다"고 염 감독은 답했다.

선배라는 우월적 지위를 이용한 각종 폭력 행위들. 그것이 언어가 됐든, 손찌검이 됐든. 예전에는 일부 선수들이 작은 콩이나 병뚜껑, 혹은 요구르트를 후배 머리 위에 올려놓은 뒤 배트 휘두르는 연습을 한 적이 있었다고 한다. 구타는 비일비재. 심지어 야구 배트에 엉덩이 꼬리뼈 쪽을 맞아 야구를 그만 둔 후배들이 있었다고 전해진다. 세기가 바뀌었지만 여전히 학교에서나, 군대에서나 혹은 직장에서나 '구태'와 '악습'을 되풀이하는 인간군이 있다. 그래서 더욱 지금의 넥센이 돋보인다. 마치 유토피아처럼.

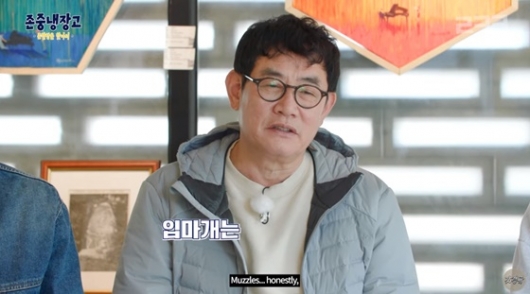

|

| 박정음의 끝내기 안타 순간, 함께 기뻐하고 있는 넥센 선수들. /사진=넥센 히어로즈 제공 |

트위터

트위터

페이스북

페이스북

라인

라인

웨이보

웨이보