|

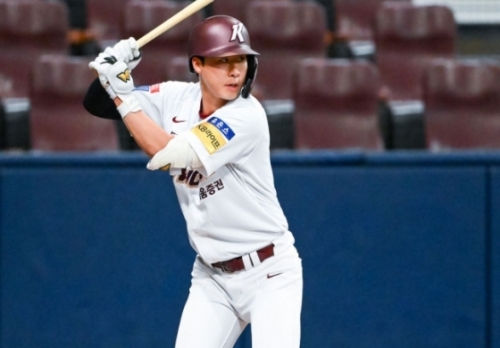

<쉘부르의 우산>(64)에서 만났던 ‘비련의 여주인공’으로만 그녀를 기억한다면, 카트린느 드뇌브라는 여배우가 지닌 매력의 ‘빙산의 일각’을 접한 것이다. 올해 67세의 나이인 이 여배우는 아직도 아름답고 섹시하며, 그녀의 20대는 얼음처럼 차가웠다가 불덩이처럼 타오르는 시절이었다. 특히 <세브린느>(67. 사진)의 그녀는 무심한 것 같으면서도 묘한 정념을 가슴에 품은 여인이었다.

1950~60년대 프랑스 영화계는 위대한 여배우의 출산기였다. 지금은 ‘동물 보호 운동’의 상징적 인물이 된 브리지트 바르도가 전세계적인 섹스 심볼로 떠오르고, 프랑스 영화계의 대모인 잔느 모로의 지성미가 빛났던 그 시기, 카트린느 드뇌브는 인형 같은 외모로 단숨에 스타덤에 올랐다.

당시 그녀가 단지 ‘이쁜이’에 그쳤다면, 아마도 지금쯤은 벌써 은퇴해 회고록이나 쓰고 있을 노인네가 되었을 것이다. 하지만 드뇌브는 유럽의 명감독들과 함께 기괴하면서도 파격적인 영화를 만들어가고 있었고, 루이스 브뉘엘의 초현실주의적인 세계의 한 축엔 드뇌브가 있다.

<세브린느>의 원제인 ‘Belle de Jour’는 ‘오후의 미녀’라는 뜻. 매춘굴에서 통하는 그녀의 애칭이다. 이 영화에서 그녀는, 표면적으로는 부유한 부르주아 가정의 여성이지만 기묘한 이중생활을 즐긴다. 꿈과 현실을 구분하기 힘든, 브뉘엘 감독 특유의 영화적 세계 속에서 그녀는 채찍질을 당하고 하인에게 능욕 당하면서도 이상한 쾌감을 느낀다. 불감증이었던 그녀는 하루에 세 시간씩 창녀로 일하는데, 그곳에서 만난 다양한 손님들을 만족시키며 점점 인기가 높아지고, 그럴수록 남편에 대한 애정도 깊어진다.

부르주아의 위선을 독특한 유머와 서릿발 같은 풍자로 보여주었던 브뉘엘 감독의 영화 속에서 드뇌브는 괜한 격정에 들뜨지 않고, 냉정하기에 더욱 매력적인 섹슈얼리티를 드러낸다. 이것은 드뇌브식 에로티시즘인데, 이후 미국으로 건너가 마흔 살의 나이에 출연했던 <악마의 키스>(83)에선 수잔 서랜든과 함께 잊지 못할 에로틱 이미지를 연출한다.

뱀파이어로 등장한 그녀가 서랜든과 나누는 러브 신은, 드뇌브의 원숙미와 서랜든의 중성미가 결합된 명장면. 토니 스코트 감독의 뛰어난 비주얼 연출과 함께, 잠시 이 영화의 장르가 호러라는 걸 잊게 할 만큼 아찔하게 아름다운 신이었다. 그들은 서로 흡혈하게 되는데, 상대방의 몸에 송곳니를 박고 피를 빠는 모습은, 로맨틱하기까지 하다.

로만 폴란스키의 <충동>(65)에서 볼 수 있었던 ‘광녀 스타일’ 연기도 인상적이었던 모습. ‘프랑스 인형’이라는 별명의, 글래머와는 거리가 먼 여배우였지만 드뇌브만큼 묘한 색기를 뿜어냈던 배우는 드물었다.

<김형석 영화칼럼니스트>

트위터

트위터

페이스북

페이스북

라인

라인

웨이보

웨이보