|

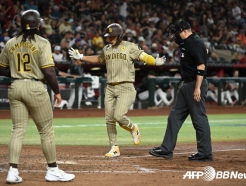

| в“’мўҖ비мҳҒнҷ” нҷҚліҙлҘј мң„н•ҙ м–јкөҙм—җ н”јм№ к°‘мқ„ н•ҳкі кұ°лҰ¬лҘј лҸҢм•„лӢӨлӢҲлҠ” мҷёкөӯмқё. |

м№ёмқҖ м—¬м „нһҲ м¶ҘмҠөлӢҲлӢӨ. л°ҳнҢ”мқ„ мһ…кі лӢӨл…”лҚҳ мҳҲл…„кіјлҠ” л”ҙнҢҗмһ…лӢҲлӢӨ. лӨјлҜём—җлҘҙк·№мһҘм—җм„ң м—ҙлҰ¬лҠ” кё°мһҗмӢңмӮ¬нҡҢм—җ к°Җліҙл©ҙ мқҙкіім Җкіім—җм„ң мҪңлЎқмҪңлЎқ кұ°лҰҪлӢҲлӢӨ. мқҙмғҒкё°мҳЁмқҖ мҡ°лҰ¬лӮҳлқј мқҙм•јкё°л§Ңмқҙ м•„лӢҲлқјлҠ” кұё мқҙкіім—җм„ңлҸ„ лҠҗлҒјкІҢ лҗ©лӢҲлӢӨ.

мҳ¬н•ҙ м№ёмқҖ мҚ°л Ғн•©лӢҲлӢӨ. мҳҒнҷ”м ңк°Җ л§Ҳм§Җл§үмңјлЎң лӢ¬л Өк°Җкі мһҲлҠ”лҚ°лҸ„ лі„ мқҙмҠҲк°Җ м—ҶмҠөлӢҲлӢӨ. мқҙмҠҲк°Җ м—ҶлӢӨлҠ” кІҢ мқҙмҠҲмқј м •лҸ„мЈ . мқҙл§ҳл•ҢмҜӨмқҙл©ҙ н• лҰ¬мҡ°л“ң мҠӨнғҖк°Җ л Ҳл“ңм№ҙнҺ«мқ„ л°ҹм•„ 분мң„кё°лҘј л°ҳм „мӢңнӮӨкіӨ н•ҳлҠ”лҚ° к·ёл§Ҳм ҖлҸ„ м—ҶмҠөлӢҲлӢӨ.

мҡ°л”” м•Ёлҹ° мҳҒнҷ”м—җ м¶ңм—°н•ң мһӯ лӢҲмҪңмҠЁмқҖ мқјм°Ңк°җм№ҳ м•Ҳ мҳӨкІ лӢӨкі н–Ҳкө¬мҡ”, 'нҺҳм–ҙкІҢмһ„' мҲҖ нҺңмқҖ мғҒмӣҗмқҳмӣҗ мІӯл¬ёнҡҢм—җ лӮҳк°„лӢӨкі м•ҲмҳӨкІ лӢӨкі н•©лӢҲлӢӨ. л§Өл…„ мқҙкіім—җм„ң мһҗм„ нҢҢнӢ°лҘј м—ҙлҚҳ мғӨлЎ мҠӨнҶӨмқҖ нҷ”мӮ°мһ¬к°Җ л¬ҙм„ңмӣҢм„ң л¶Ҳм°ёмқ„ нҶөліҙн–ҲлӢӨкі н•ҳл„Өмҡ”.

мҳ¬н•ҙлҠ” нҷ”м ңмһ‘мқҙлӮҳ л¬ём ңмһ‘лҸ„ лҲҲм—җ лқ„м§Җ м•ҠлҠ” н„°лқј н• лҰ¬мҡ°л“ң мҠӨнғҖл“Өмқҳ л¶Ҳм°ёмқҖ 분мң„кё°лҘј лҚ”мҡұ мҚ°л Ғн•ҳкІҢ л§Ңл“Өкі мһҲмҠөлӢҲлӢӨ. лӯҗ, мһ¬лҜёмһҲлӢӨл©ҙ мһ¬лҜёмһҲлҠ” мқјлҸ„ мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ. мҳҒнҷ”лҘј кіөл¶Җн•ҳлҠ” мӮ¬лһҢл“Өмқҙлқјл©ҙ н•ң лІҲмҜӨ л“Өм–ҙлҙӨмқ„ лІ•н•ң мһҘ лӨҪ кі лӢӨлҘҙ, лҲ„лІЁл°”к·ёмқҳ мӮҙм•„мһҲлҠ” м „м„ӨмқҙмЈ .

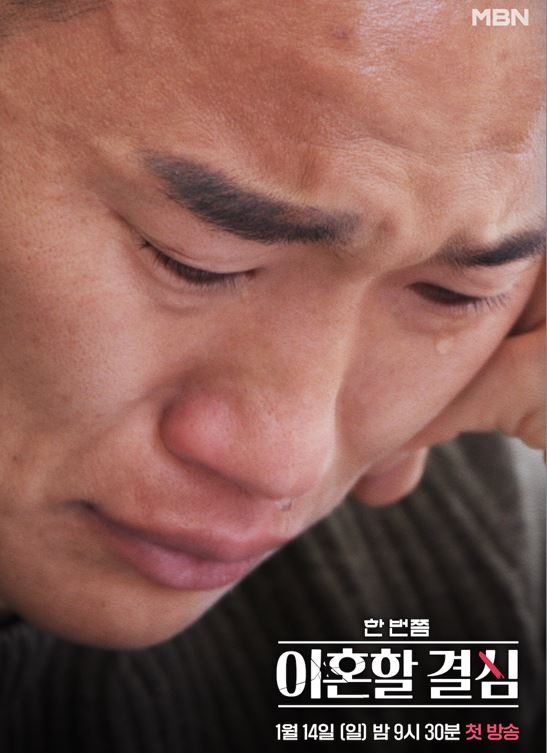

мқҙ 분мқҙ мқҙлІҲ мҳҒнҷ”м ңм—җ 'н•„лҰ„ 'мҶҢм…ңлҰ¬мҰҳ'мқҙ мЈјлӘ©н• л§Ңн•ң мӢңм„ м—җ мҙҲмІӯлҸј мҳӨмӢңкё°лЎң н–Ҳм—ҲмЈ . мқҢ, н•ҳм§Җл§Ң м§Ғм „м—җ м·ЁмҶҢн–ҲлӢөлӢҲлӢӨ. кё°мһҗнҡҢкІ¬мқ„ кё°лӢӨлҰ¬лҚҳ кё°мһҗл“ӨмқҖ "м•ҲмҳӨмӢӯлӢҲлӢӨ"лһҖ л§җм—җ мЎ°мҡ©нһҲ мһҗлҰ¬лҘј л– лӮҳм•ј н–ҲлӢөлӢҲлӢӨ. мқён„°л·°лҘј н•ҳкё°лЎң н–ҲлҚҳ м–ёлЎ мӮ¬л“Өм—җкІҢлҠ” нҢ©мҠӨлЎң м·ЁмҶҢ нҶөліҙлҘј н•ҳм…ЁлӢөлӢҲлӢӨ. мқҙ м–ҙлҘҙмӢ мқҖ лІ лҘјлҰ°м—җм„ңлҸ„ к·ёлҹ¬мӢ м Ғмқҙ мһҲлҚ”лһҚлӢҲлӢӨ.

мҳ¬н•ҙ м—¬л“ мӮҙмқҙмӢ кұ°мһҘмқҙмӢңлқј, лӢӨл“Ө мһ…л§ӣл§Ң лӢӨм…ЁлӢөлӢҲлӢӨ.

м№ёмҳҒнҷ”м ңлҠ” мІ м Җн•ң кі„кёүм ң мҳҒнҷ”м ңмһ…лӢҲлӢӨ. м–ёлЎ кіј л°”мқҙм–ҙл“Өмқ„ мң„н•ң 축м ңмқҙкё°лҸ„ н•ҳмЈ . кҙҖк°қмқ„ мң„н•ң 축м ңмқё л¶ҖмӮ°мҳҒнҷ”м ңмҷҖлҠ” м„ұкІ©мқҙ м „нҳҖ лӢӨлҘҙмЈ . кё°мһҗл“ӨлҸ„ мҶҢмҶҚмӮ¬мқҳ мң„м№ҳмҷҖ лӘҮ лІҲ мҷ”лҠҗлғҗм—җ л”°лқј л“ұкёүмқҙ кІ°м •лҸј лӢӨлҘё мғүк№”мқҳ н”„л ҲмҠӨ м№ҙл“ңлҘј л°ӣлҠ” кІғмқҖ мһҳ м•Ңл Өм ё мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.

нҢҢлһҖмғү, 분нҷҚмғү, н•ҳм–ҖмғүмңјлЎң к°ҲлҰ¬мЈ . н•ҳм–ҖмғүмқҖ 30л…„ к°Җк№Ңмқҙ мҷҖм•ј н•ңлӢӨлҠ” м „м„Өмқҳ м№ҙл“ңмЈ . м–ҙл””л“ н”„лҰ¬ нҢЁмҠӨмһ…лӢҲлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ° мқҙлІҲм—җ н•ҙмҷё кё°мһҗл“Ө мӮ¬мқҙм—җ м№ёмҳҒнҷ”м ңмқҳ лғүм •н•Ём—җ лҢҖн•ң н•ң к°Җм§Җ мқҙм•јкё°к°Җ л– лҸҢм•ҳмҠөлӢҲлӢӨ.

лҚ°лҰӯ м—ҳлҰ¬, лІ„лқјмқҙм–ҙнӢ°мқҳ мҲҳм„қ нҸүлЎ к°ҖмЈ . н•ңкөӯ мҳҒнҷ”лҘј н•ҙмҷём—җ м Ғк·№м ҒлЎң м•ҢлҰ° м–‘л°ҳмқҙкё°лҸ„ н•ҳкө¬мҡ”. мқҙ 분мқҙ м–јл§Ҳ м „м—җ лІ„лқјмқҙм–ҙнӢ°лҘј к·ёл§Ңл’ҖлҠ”лҚ° к·ёл§Ң мҳ¬н•ҙ м№ём—җм„ң н•ҳм–Җмғү лҢҖмӢ 분нҷҚмғү м№ҙл“ңлҘј мӨ¬лӢөлӢҲлӢӨ. мӣҗм№ҷмқј мҲҳлҸ„ мһҲм§Җл§Ң м§ҖлҸ…н•ң 짓мқҙкё°лҸ„ н•ҳмЈ .

м•„, көӯлӮҙ мҳҒнҷ”м ңл“Өм—җ м „н•ҳкі н”Ҳ мқҙм•јкё°лҸ„ мһҲмҠөлӢҲлӢӨ. л§ӨлІҲ мҳҒмӮ¬мӮ¬кі лЎң кіЁлЁёлҰ¬лҘј мҚ©кіӨ н•ҳлҠ”лҚ° м№ёлҸ„ л§Ҳм°¬к°Җм§Җмһ…лӢҲлӢӨ. м•„мҳҲ мһҗл§үмқҙ м•Ҳ лӮҳмҳӨлҠ” мқјлҸ„ мһҲкі , 5분 м •лҸ„ нҷ”л©ҙмқҙ м•Ҳ лӮҳмҳӨлҠ” мқјлҸ„ мһҲмҠөлӢҲлӢӨ. мөңм„ мқ„ лӢӨн•ҙм•јкІ м§Җл§Ң м–ҙм©” мҲҳ м—ҶлҠ” мӮ¬кі мқј л•җ 'м№ёлҸ„ к·ёлҹ¬лҠ”лҚ° лӯҳ'мқҙлһҖ мһҗмң„лҸ„ к°ҖлҠҘн•ҳлӢӨлҠ” кұ°мЈ .

м№ёмҳҒнҷ”м ңмҷҖ мӣ”л“ңм»ө, к·ёлҰ¬кі мҳ¬лҰјн”Ҫм—җ кіөнҶөм җмқҙ мһҲмқ„к№Ңмҡ”? мқјм°Қмқҙ к№җлҠҗл°•(л°•м°¬мҡұ к°җлҸ…)мқҖ мҳҒнҷ”м ңлҠ” мҳ¬лҰјн”Ҫмқҙ м•„лӢҷлӢҲлӢӨлқјкі к°ҲнҢҢн•ң м Ғмқҙ мһҲмЈ . м§ҖлӮңн•ҙ мқҙкіім—җм„ң мӢ¬мӮ¬мң„мӣҗмғҒмқ„ л°ӣм•ҳмқ„ л•Ң мқҙлӘ…л°• лҢҖнҶөл №мңјлЎңл¶Җн„° м¶•м „мқ„ л°ӣкіӨ мҳ¬лҰјн”Ҫм—җм„ң л©”лӢ¬мқ„ л”ҙ кІғлҸ„ м•„лӢҢлҚ° 기분мқҙ л¬ҳн•ҳлӢӨкі н–ҲлҚ”лһ¬мЈ . мҳҲмҲ м—җ л“ұмҲҳлҘј л§Өкёё мҲҳ м—ҶлӢӨлҠ” л§җмһ…лӢҲлӢӨ.

л§һлҠ” л§җмһ…лӢҲлӢӨ. көҗкіјм„ңм Ғмқё л§җмқҙкё°лҸ„ н•ҳкө¬мҡ”. мҳҲмҲ м—җ м җмҲҳлҘј л§Өкёё мҲҳлҠ” м—Ҷм§Җл§Ң мқҙкіім—җм„ л§Өмқј лІ„м “мқҙ кІҪмҹҒмһ‘л“Өмқҳ нҸүм җмқҙ лӮҳмҳЁлӢөлӢҲлӢӨ. к°Ғкөӯмқҳ кё°мһҗл“Өмқҙ м°ём—¬н•ҙм„ң нҸүк°Җн•ҳм§Җмҡ”.

к°Ғ лӮҳлқјлҘј лҢҖн‘ңн•ҳлҠ” к°җлҸ…л“Өмқҙ м¶ңм „н•ҳкі , м җмҲҳлҘј л§Өкё°кі , м·Ёмһ¬лҘј н•ҳл©°, нҷҳнҳён•©лӢҲлӢӨ. кІ°кіјм—җ л”°лқј лҸҲмқҙ мҳӨк°Җкі лҜёл””м–ҙк°Җ м¶Өмқ„ м¶ҘлӢҲлӢӨ. мҳҲмҲ кіј мһҗліёмқҙ кІ°нғҒн•ң мҳҒнҷ”축м ң, к·ёкІҢ м№ёмһ…лӢҲлӢӨ. мҳ¬лҰјн”ҪмқҙлӮҳ мӣ”л“ңм»өкіј лӢӨлҘј л°”к°Җ м—ҶмЈ . нҷ©кёҲмў…л ӨмғҒмқҖ мӮ¬мӢӨмғҒ кёҲл©”лӢ¬мқ„ мқҳлҜён•ҳмЈ .

мҳӨмЈҪн•ҳл©ҙ 'мӢң'лЎң мқҙлІҲ мҳҒнҷ”м ңлҘј м°ҫмқҖ мқҙм°ҪлҸҷ к°җлҸ…мқҙ лӮЁмқҳ мҳҒнҷ”лҘј нҸүк°Җн•ҳлҠ” кІҢ нһҳл“Өкі мҳ¬н•ҙлҠ” кІҪмҹҒмқ„ н•ҙм•ј н•ҳлҠ” н„°лқј л§ҲлғҘ мҰҗкІҒм§Җ л§ҢмқҖ м•ҠлӢӨкі н–Ҳмқ„к№Ңмҡ”?

мҳ¬н•ҙ к°ңл§үмһ‘ 'лЎңл№Ҳнӣ„л“ң' кё°мһҗнҡҢкІ¬м—җм„ мқҙлҹ° мқјлҸ„ мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ. лҹ¬м…Җ нҒ¬лЎңлҠ” нҳёмЈјмӮ¬лһҢмқҙмЈ . мқҙлІҲм—җ мӣ”л“ңм»өм—җ нҳёмЈјнҢҖмқҙ ліём„ м—җ мҳ¬лһҗлҠ”лҚ° мҳҒкөӯмқҙлӮҳ мҠӨнҺҳмқёмқҙ мғҒлҢҖк°Җ м•Ҳлҗ кұ°лқјкі н•ҳлҚ”кө°мҡ”. к·ёлһ¬лҚ”лӢҲ кё°мһҗнҡҢкІ¬м—җ м°ём„қн•ң н•ң мҳҒкөӯкё°мһҗк°Җ лІҢл–Ў мқјм–ҙлӮҳ "비바, мһүкёҖлһңл“ң"лқјкі мҷём№ҳлҚ”кө°мҡ”. м–ҙлҠҗ лӮҳлқјлӮҳ лҳ‘к°ҷлӢЁ мҶҢлҰ¬мһ…лӢҲлӢӨ.

'мӢң'мҷҖ лҳҗ н•ҳлӮҳмқҳ н•ңкөӯ кІҪмҹҒмһ‘ 'н•ҳл…Җ'к°Җ кіјм—° мҳҒнҷ” мҳ¬лҰјн”Ҫмқё м№ёмҳҒнҷ”м ңм—җм„ң ліёмғҒмқ„ нғҲ мҲҳ мһҲмқ„к№Ңмҡ”? көімқҙ мғҒмқ„ л°ӣм§Җ м•ҠлҚ”лқјлҸ„ 'мӢң'к°Җ мқёк°„мқҳ мЈ„мқҳмӢқкіј лҸ„лҚ•м„ұм—җ л¬ём ңлҘј м ңкё°н•ң кұёмһ‘мһ„м—җлҠ” ліҖн•Ёмқҙ м—ҶмҠөлӢҲлӢӨ. к·ёлһҳлҸ„ мқҙкіім—җм„ң мғҒмқ„ нғҖм„ң көӯлӮҙ нқҘн–үм—җ лҸ„мӣҖмқҙ лҗҗмңјл©ҙ н•ҳлҠ” л°”лһҢмқҖ мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.

к№Җм—°м•„к°Җ кёҲл©”лӢ¬мқ„ нғҖм„ң лҚ”мҡұ мЎ°лӘ… л°ӣкі , л°•нғңнҷҳмқҙ м ҖмЎ°н•ң м„ұм Ғмқ„ кұ°л‘¬ м§Ҳмұ…л°ӣлҠ” мқјмқҙ, мҳҒнҷ”м—җм„ мқҙлӨ„м§Җкё° м•Ҡкёё л°”лһҚлӢҲлӢӨ.

мқҙм°ҪлҸҷ к°җлҸ…мқҖ мқҙлҹ° л§җмқ„ н•ҳлҚ”кө°мҡ”. н•ңкөӯмқ„ нҸ¬н•Ён•ҙ м„ёкі„м—җм„ң м җм җ м–ҙл–Ө мҳҒнҷ”л“Өмқҙ мЈҪм–ҙк°Җкі мһҲлӢӨкі . мҳҲмҲ мқҖ м–ҙлҰҙ м Ғл¶Җн„° көҗмңЎкіј нҷҳкІҪмқҙ мӨ‘мҡ”н•©лӢҲлӢӨ. нҒҙлһҳмӢқ мқҢм•…мқҙлӮҳ лҜёмҲ мқ„ мһҗм—°мҠӨлҹҪкІҢ м ‘н•ҙм•ј м•ҲлӘ©мқҙ мғқкё°лҠ” кІғмІҳлҹј л§җмқҙмЈ .

м–ҙл–Ө л©”лӢ¬мқ„ л”°л“ мҡ°лҰ¬ мҳҒнҷ”л“Өмқҙ лҚ” л§ҺмқҖ мӮ¬лһ‘мқ„ л°ӣм•ҳмңјл©ҙ мўӢкІ лӢӨлҠ” мғқк°Ғмқҙ л“ңлҠ” м№ёмһ…лӢҲлӢӨ.

нҠёмң„н„°

нҠёмң„н„°

нҺҳмқҙмҠӨл¶Ғ

нҺҳмқҙмҠӨл¶Ғ

лқјмқё

лқјмқё

мӣЁмқҙліҙ

мӣЁмқҙліҙ