지난 12일 한국야구위원회(KBO)는 "올해 연봉 중재를 신청한 구단 및 선수는 없다"고 공식 발표했다. KBO 규약 제75조 [중재신청] 제2항에 따르면 중재를 신청하는 구단 또는 선수는 매년 1월 10일 오후 6시까지 중재신청서를 총재에게 제출해야 한다. 다만, 중재신청 마감일이 공휴일(토요일, 일요일 포함)인 경우에는 그 후 최초로 도래하는 공휴일 아닌 날을 중재신청 마감일로 본다.

올해는 1월 10일이 토요일이었기 때문에 그 다음 평일인 12일이 마감일이었지만, 신청서는 단 한 장도 접수되지 않았다. 이로써 KBO 연봉 중재신청은 2022년부터 5년 연속 '전무(全無)'라는 기록을 이어가게 됐다.

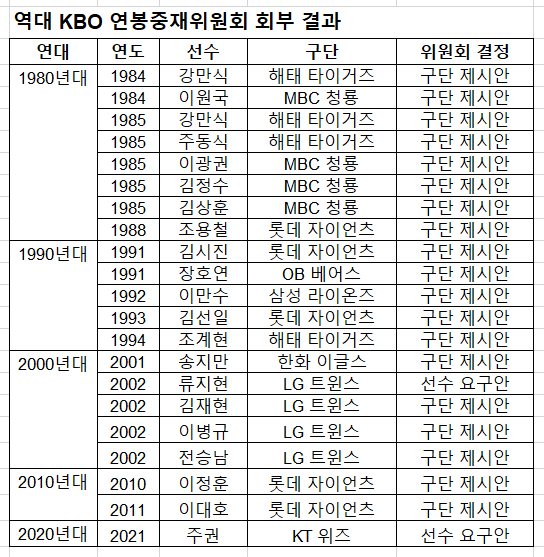

KBO 연봉 중재는 과거 '연봉 조정'이라는 표현을 사용했으나, 2025년부터 명칭이 '연봉 중재'로 바뀌었다. KBO리그 출범 이후 연봉 중재 신청은 총 99차례 있었지만, 실제로 중재위원회까지 회부된 경우는 21번이었다. 그리고 그 중 선수 승리는 단 두 차례(2002년 LG 류지현, 2021년 KT 주권), 구단 승리는 19번이다. 승률로 환산하면 선수 쪽은 약 9.5%에 그친다.

중재위원회 회부를 연도별로 살펴보면 감소 추세가 뚜렷하다. 1980년대 8건, 1990년대 5건, 2000년대 5건, 2010년대 2건, 2020년대 1건이다. 시간이 흐를수록 연봉 중재 제도는 사실상 '사문화'하는 분위기다.

야구의 종주국인 미국 메이저리그(MLB)의 경우 1974년 이후 총 476건의 연봉조정 청문회가 열렸고, 이 가운데 선수 승리는 203번이다. 승률은 약 42.6%. 선수 입장에서는 연봉조정이 '해볼 만한 싸움'으로 인식된다.

반면 일본 프로야구(NPB)는 한국보다도 연봉 중재 제도가 더 작동하지 않는다. 1972년 한신 타이거즈의 외국인 선수 레온 맥퍼든이 처음으로 참가보수조정(연봉 중재)을 신청한 이후 참가보수조정위원회가 열린 것은 총 7건에 불과하다. 가장 최근 사례는 2011년 세이부 라이온즈의 와쿠이 히데아키였다. 당시 위원회는 구단 제시액(2억 2000만 엔)과 선수 요구액(2억 7000만 엔)의 중간 지점인 2억 5300만 엔으로 연봉을 결정했다. 언론에서는 '선수 승리'로 표현했지만, 이후 지금까지 NPB에서는 단 한 번도 참가보수조정위원회가 열리지 않았다.

그렇다면 KBO에서 연봉 중재 제도가 활성화하지 않는 이유는 무엇일까. 첫 번째는 부담이다. 연봉 중재를 신청하는 순간, 선수도 부담이고 구단도 부담이다. 가장 최근 사례였던 2021년 KT 위즈 주권의 연봉 중재 역시 이긴 선수나 패한 구단 모두 밝은 분위기는 아니었다. 구단이 불이익을 주지 않겠다고 공언하더라도, 최소한 한 시즌 동안 불편한 동거가 이어질 가능성이 높다.

실제로 일본 프로야구에서 7번의 참가보수조정 사례를 살펴보면, 해당 선수들은 모두 3년 이내에 방출, 트레이드, FA 등을 통해 팀을 떠났다.

두 번째는 승산이다. KBO에서 선수의 승리 확률은 매우 낮다. 21번 중 단 2번으로 승률 9.5%다. MLB는 선수 승률이 42.6%. 연봉 중재 제도가 한국 못지않게 작동되지 않고 있는 NPB에서도 7번 중 3번이 구단 제시액과 선수 요구액의 중간값에서 결정됐다. 언론에서는 이를 선수의 승리로 표현했다. 선수 승률이 42.9%인 셈이다. KBO 선수가 연봉 중재신청을 망설이게 만드는 결정적인 요소다.

세 번째는 FA 제도의 존재다. KBO에서는 만 3년을 경과해야 연봉 중재신청 자격이 주어진다. 연봉 중재신청을 고민하는 선수들 상당수는 FA를 얼마 남겨두지 않은 경우일 수 있다. 굳이 연봉 중재를 통해 구단과 갈등을 만들기보다는 FA를 기다려 시장에서 평가받는 편이 합리적인 선택이 될 수 있다. 2000년 FA 제도 도입 이전에는 연봉 협상 과정에서 구단과 선수의 갈등이 빈번했지만, FA 제도가 정착되면서 연봉 계약을 둘러싼 갈등은 상대적으로 줄어들었다. 이 흐름이 연봉 중재신청 감소와 연관성이 있어 보인다.

물론 제도적 보완을 주장하는 목소리도 있다. 연봉 중재신청 마감일을 앞당기자는 의견, NPB처럼 구단 제시액과 선수 요구액의 중간값을 선택할 수 있도록 하자는 제안이 대표적이다. 실제로 2021년 주권의 경우 중재 결과가 1월 25일에 나왔는데, 지난해부터 스프링캠프 출발 시점이 1월 하순으로 앞당겨진 환경에서는 중재신청 자체가 캠프 불참이라는 부담으로 이어질 수 있다.

그러나 필자가 보기에는 연봉 중재 제도의 비활성화는 제도 자체보다는 문화와 인식의 문제에 더 가깝다. 한국과 일본처럼 관계를 중시하는 문화권에서는 연봉 중재가 '분쟁 해결 장치'가 아니라 '관계에 균열을 남기는 선택지'로 인식될 수 있다. 반면 계약과 비즈니스를 중시하는 미국의 스포츠 문화에서는 연봉 중재가 본연의 취지대로 기능할 수 있다.

2021년 주권의 승리는 연봉 중재 제도의 부활 신호로 해석되기도 했다. 공인선수대리인 제도가 정착되면 연봉 중재 신청이 늘어날 것이라는 전망도 뒤따랐다. 그러나 현실은 정반대였다. 이후 5년 연속 신청 전무. 이는 "이겨도 편하지 않다"는 경험이 남긴 학습 효과다.

따라서 연봉 중재 제도에 대한 선수들과 구단들의 인식이 크게 바뀌지 않는 한, 앞으로도 연봉 중재 신청 전무 기록은 이어질 가능성이 높다.

<저작권자 © 스타뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>